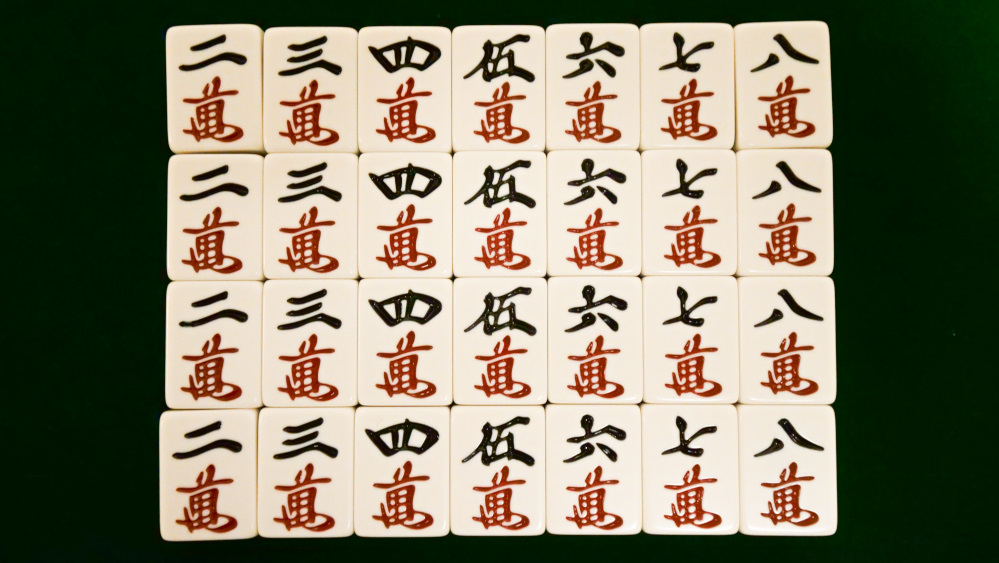

三麻は萬子の2~8を抜くため、四人麻雀と比較して使用する牌の種類が少ないです

そのため同じ種類の牌が縦にも横にも伸びて、どの牌を切るべきか迷う局面によく遭遇します

そんなときに登場するのが『 5ブロック理論 』です

5ブロック理論を使えば、どの牌を切るべきか見極めることができます

今回の記事では、5ブロック理論の基本的な考えと5ブロック理論のメリット&デメリットについて解説します

またこの記事の最後に5ブロック理論とよく比較される6ブロック理論についても少し触れます

ぜひみなさんもこの記事を読んで、切るべき正解の牌を選択するための基礎知識である5ブロック理論をマスターしましょう!

5ブロック理論とは

『 手牌のメンツ・ターツ・アタマを1つのブロックとして、そのブロックを5つに絞る考え方 』

です

豆知識

三麻ではアガリの形が、国士無双と七対子を除き、4つのメンツと1つのアタマによって構成されています

例えば以下のアガリの形は

4つのメンツと

&

順子が2つ

&

刻子が2つ

1つのアタマ

で構成されています

つまりアガリの形は、4メンツ+1アタマの5つのブロックにより構成されています

そして今回紹介する5ブロック理論は、手作りの早い段階から5つのブロックに絞る考え方を指します

5ブロック理論のメリットはこちらになります

5ブロック理論のメリット

それぞれ詳しく説明します。

いきなりですが、あなたは以下の手牌から何を切りますか?

どれも強いメンツやターツばかりで切る牌の選択に悩んでしまいますね

先ずはこの手牌をブロック分けすると

筒子で2ブロック

&

索子で2ブロック

&

字牌で2ブロック

&

の計6ブロックに分けられます

つまり1つのブロックを崩して5ブロックにする必要があります

よくみると筒子のターツは

の受けがかぶっています

よって

のターツを切るのが正解です

このように一見するとどの牌を切ればいいか迷う局面でも、5ブロック理論に沿って打てば、切るべき牌がわかります

5ブロック理論に沿って打つと、基本的に全ての手牌が活用されるので余剰牌が出にくいです

豆知識

例えば先ほどの手牌があったとします

この手牌は

&

&

&

の計6ブロックあります

今度はここから5ブロックにせず

を切り6ブロックを維持しました

その後

を引き

を切りました

すると

が余剰牌となります

一方

を切り5ブロックにした場合

を引き

を切ると

全ての手牌が活用された1シャンテンとなります

このように5ブロック理論に沿って打つと、手牌には基本的に手を進める上で必要な牌だけが残ります

アガルために必要な牌の枚数は、配牌から3シャンテン⇒2シャンテン⇒1シャンテン⇒テンパイと手が進むにつれ減少します

つまり配牌からテンパイまでの過程の中で最も受け入れ枚数が少ない1シャンテンからテンパイする過程が一番難しいです

ただ裏を返せば1シャンテンの時点で受け入れ枚数が多いと、テンパイする確率が上がるとも言えます

例えばこの手牌から

※

は3枚切れている

を切り6ブロックにすると

有効牌は

–

–

–

計4種16枚となります

一方

を切り5ブロックにすると

有効牌は

–

–

–

–

–

計6種20枚となります

このように5ブロック理論に沿って打つと、1シャンテンでの有効牌が多くなるため、テンパイする確率が上がります

5ブロック理論は、メリット盛り沢山ですが、もちろんデメリットもあります

5ブロック理論のメリット

メリットしかない話はかえって胡散臭いですよね(笑)

5ブロック理論に沿って打つと、手牌に必要な牌が残るため、安牌を抱えにくい状態となります

例えばこの手牌から

※

は3枚切れている

を切り5ブロックにしました

数巡後、他者から以下の捨て牌で追っかけリーチが掛かりました

↓ 捨て牌

数巡後

を引きました

しかしテンパイするためには

危険牌である

を切る必要があります

一方

を切り6ブロックにすると

同じ条件で他者から追っかけリーチが掛かり

数巡後

を引いても

安牌の

を切ればテンパイできます

このように5ブロック理論に沿って打つと、余剰牌がでないため、安牌を抱えにくくなります

5ブロック理論に沿って打つと、ターツの選択が限定的となるため、柔軟性に欠けることがあります

例えば以下の手牌があります

これをブロック分けすると

筒子で2ブロック

&

索子で2ブロック

&

字牌で2ブロック

&

計6ブロックできます

これを5ブロック理論に沿って打つ場合

を捨てることになります

一方

を切り6ブロックにした場合

を引けば

ドラ2つと高め一盃口が付く打点が高い手を狙うことができます

このように5ブロック理論に沿って打つと、早い段階からターツを絞るため柔軟性に欠けることがあります

最後に5ブロック理論とよく比較される6ブロック理論について紹介します

6ブロック理論とは

『 手牌を5ブロックに絞らず6ブロックの状態にする考え方 』

です

なお6ブロック理論のメリットはこちらになります

6ブロック理論のメリット

これって5ブロック理論のデメリットじゃない?

と思った方は正解です

6ブロック理論に沿って打つと、安牌を抱え、かつ場の状況に応じて柔軟に対応できます

あとこれは余談ですが、四麻は三麻と比較して6ブロック理論に沿って打つことが多いです

その理由はこちらになります

6ブロックで打つ機会が三麻より四麻の方が多い理由

四麻は、三麻で使用する牌に加えて萬子の2~8を使用します

そのため四麻は、三麻と比較して孤立したターツが複数できる機会が多くなります

よって四麻の手牌は、三麻より意図せず6ブロックになることがあります

四麻は、同じ数字の順子を3種類の数牌で作る役である三色同順があります

そして四麻は、三色同順がある影響で三麻と比較して6ブロック理論に沿って打つ機会が多くなります

例えば以下の手牌があります

これを5ブロック理論に沿って打つ場合

を切ることになります

しかし2-3-4の三色同順ができる可能性があるため

一般的に

を切り、6ブロックとします

以上、5ブロック理論の基本的な考えとメリット&デメリットを中心に解説しました

三麻では、三色同順がなくスピード重視で打つ必要があるため、四麻以上に5ブロック理論に沿って打つことを推奨します

もちろん5ブロック理論に沿って打ち安牌を抱えなかった結果、他者からリーチを受け困る場面もあります

しかし5ブロック理論に沿って打ち、広い受けの1シャンテンができれば、今まで以上に先制リーチが打てます

これまで手牌をブロック分けしたことがなかった方は、是非今回紹介した5ブロック理論を取り入れてみてください

それでは、みなさんの三麻がより一層楽しいものとなりますように!

三麻Lab | 運営者ウーピン君

三度の飯より「三麻」が大好きなウーピン君です

週末は三麻専門の雀荘もしくは、三麻仲間と麻雀を楽しんでいます

このサイトでは三麻初心者から中級者の方に、

三麻をより楽しんでもらえるような情報を配信しています

どの牌を切ればいいのかわからない…