と悩んでませんか?

三麻は、戦略性と面白さを高めるために、四麻とはルールが大きく異なります

さらに三麻の中でも、地域や雀荘によってルールが異なります

そのため、四麻の経験がある人でも、三麻特有のルールを理解できず悩むことがあります

この記事では、三麻特有のルール9つを四麻のルールと比較しながらわかりやすく解説します

この記事を読み終わる頃には、一般的に採用されている三麻のルールを理解できます

では、さっそく三麻と四麻のルール違いを解説します

三麻と四麻のルールの違いをまとめました

三麻の基本的なルール(Rule1~3)は、地域や雀荘によって変わりません

しかし三麻の変則的なルール(Rule4~9)は、地域や雀荘によって変わります

ですから初めてのメンバーで三麻をする時は、事前に変則的なルールについて話し合いましょう

では初めに三麻の基本的なルールから紹介します

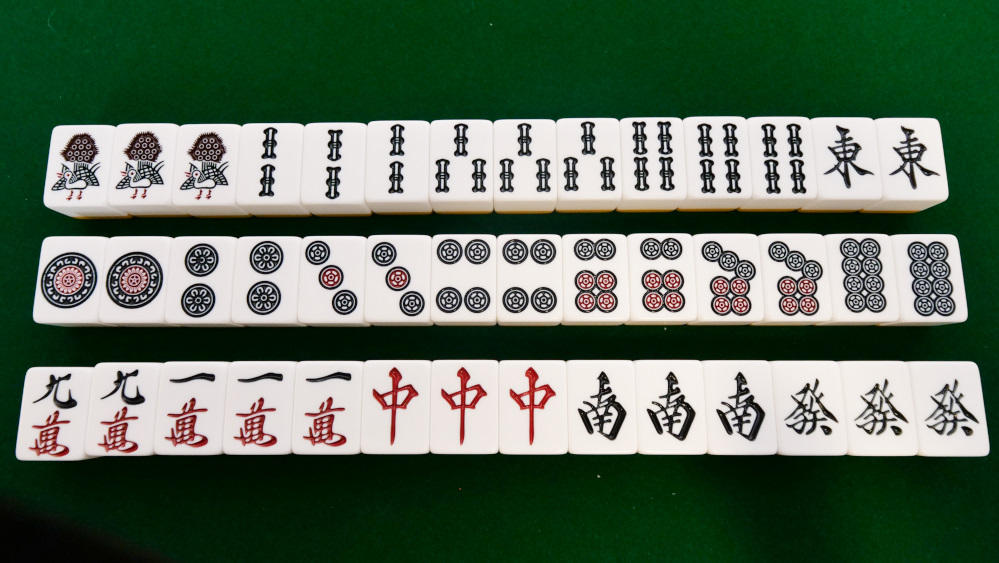

三麻を四麻の牌の数で行うと、牌山が作りにくい、ツモの回数が多くなどの不具合が起こります

そのため三麻では、これらの不具合に対処するために、萬子の2から8を抜いて使う牌の枚数を減らします

三麻は三人で行うため、プレイヤーは東家、南家、西家のいずれかになります

つまり北家はいません

そのため三麻は、北の扱いが四麻とは大きく異なります

【Rule6:北の扱いで詳しく解説します】

三麻は、萬子の2から8を抜くため、不要な牌が減ります

そのため三麻は、四麻と比較して早あがりする傾向があります

ですから三麻では、早あがりを防止するために、チーができません

ここまでは地域や雀荘によって変わらない三麻の基本ルールになります

続いて地域や雀荘によって異なる三麻の変則的なルールを紹介します

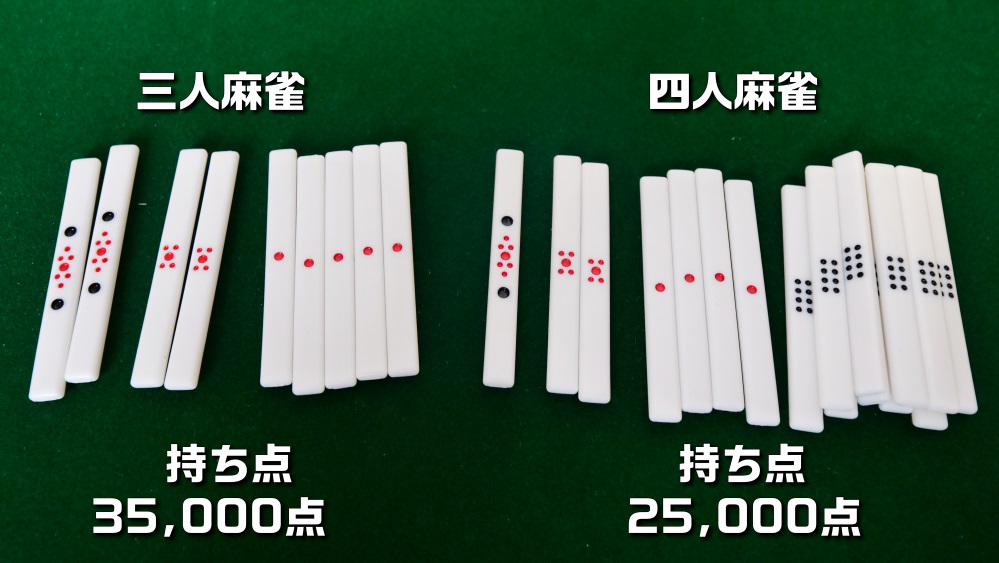

四麻は、基本的に1人あたり持ち点25,000点でスタートします

しかし三麻は、四麻と比較して高い手ができる傾向があります

例えば、東一本場で親倍(24,000点)直撃なんてことも珍しくないです

そのため三麻は、すぐに飛ぶことを防止するために、1人あたり35,000点分の点棒を用意します

なお三麻は、基本的に100点単位は切り上げて計算するため、100点棒は使いません

ただし地域や雀荘によって、三麻の持ち点が四麻と同じく25,000点であったり、100点棒を使うことがあります

三麻でロンあがりした時の点数計算は、四麻と同じです

例えば、三麻で子が満貫をロンあがりした時は、振り込んだ人は8,000点払います

しかし三麻は四麻と比較してプレイヤーが1人少ないため、三麻でツモあがりした時の点数計算が、四麻と異なる場合があります

ちなみに三麻でツモあがりした時の点数計算は「ツモ損あり」と「ツモ損なし」の2種類あります

ツモ損ありで子が満貫をツモあがりした時は、親は4,000点、子は2,000点払います

一方、ツモ損なしで子が満貫をツモあがりした時は、親は5,000点、子は3,000点払います

つまりツモ損ありは、ツモあがりした時にロンあがりした時よりもらえる点数が少なくなります

ちなみに当サイトでは、点数計算が苦手な人のために、三人麻雀専用の自動点数計算機を用意しています

点数計算が苦手な人はぜひ、活用してください

▼ 三人麻雀専用点数計算機はこちら

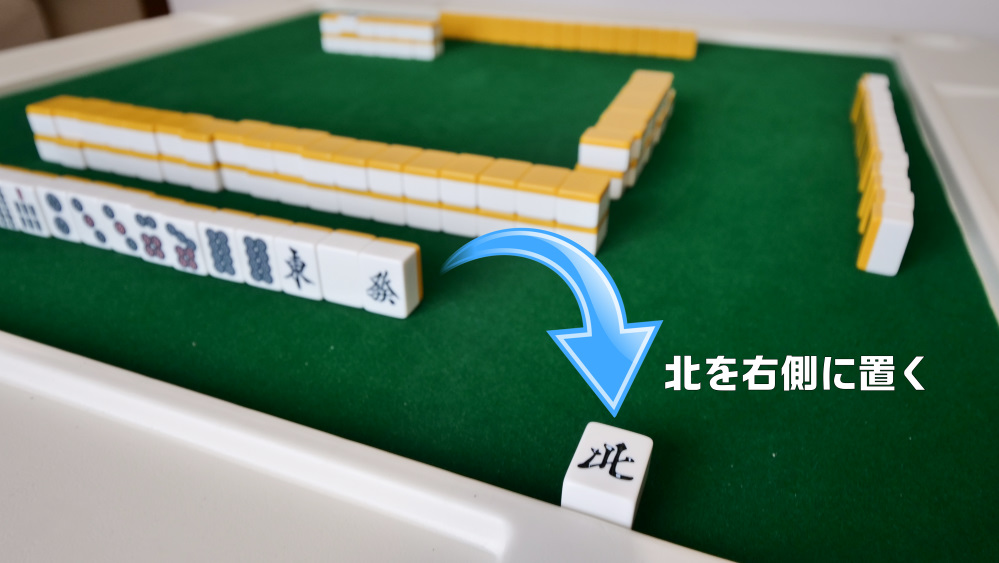

三麻における北の扱いは、変則的なルールの中で一番変動しやすいルールになります

なお今回は三麻で一般的に採用されている北の扱いを2つ紹介します

北の扱い

北が手牌にある時に、「ぺー」と鳴いて北を公開し右側に置きます

そのあと嶺上牌から牌を1枚引きます

そして公開された北は、1枚につきドラ1つとして扱われます

なお北を公開するタイミングは自分のツモ番であれば自由に決めることができます

注意点として北を抜きドラとして扱う時は、北を基本的に指定の役満(国士無双、小四喜和、大四喜和)以外は手牌で使用できません

そして指定の役満(小四喜和、大四喜和)を作っていても、北をポンできません

さらに北を河に捨てることもできません

なお指定の役満で北待ちの時に他のプレイヤーが北を公開した時は、公開した北の牌であがることができます

北を場風牌と同じ扱いにして役牌にするルールです

つまりどのプレイヤーでも北を3枚集めれば、役牌となります

そして北は、手牌で使うこともポンもできます

さらに北を河に捨てることもできます

ただし、今紹介した北の扱いは一般的に広く採用されているルールであり、地域や雀荘によって異なります

ですから初めてのメンバーで三麻をする時は、特に北の扱いを事前に確認することをおすすめします

三麻では早あがりを防止するために、一般的に完全先付けと喰いタンナシ(ナシナシ)を採用します

完全先付けは、プロ麻雀団体や競技麻雀団体では採用されてない非公式のルールです

つまり完全先付けは、どこかの麻雀好きのおっちゃんが勝手に考えて広まったローカルルールです(笑)

なお今回は完全先付けの根幹となる3つの基本ルールに絞って紹介します

完全先付け

牌を鳴いた時は、最初に鳴いた牌を役にからめるか、鳴いてない手牌の中で役を作る必要があります

例えば、六筒をポンした後で中をポンする

六筒をポンした後で役が確定したので、あがれない

一方、中をポンした後で六筒をポンする

中(役牌)の役が初めに確定しているので、あがれる

オタ風の西をポンして2索をロンもしくはツモであがる

混一色の役が西をポンした時点で確定しているので、あがれる

2つ以上の待ち牌がある状態で、片方しか役が付かない時はあがれません

例えば、リーチなしの白・7筒待ちで白をロンする

白は役牌の役が付きますが、7筒では役がないため、あがれない

リーチなしの6-9筒待ちで9筒をロンする

9筒はチャンタの役が付きますが、6筒では役がないため、あがれない

門前(メンゼン=鳴いてない状態)でツモあがりする時以外は、最低1つの役を確定させておく必要があります

リーチなしの白・發待ちで白をロンする

あがる前に役が確定しないため、あがれない

※地域や雀荘によってどちらの待ち牌であがっても役がある場合は、ロンできるルールを採用している

つまりリーチなしの白・發待ちで白をロンあがりできる

リーチなしの白・8索待ちで白をロンする

發の役が確定しているので、あがれる

ただし門前でツモあがりしたときは、常にあがれます

ここがややこしい…

つまり

完全先付け

と覚えてください

喰いタンなし

例えば、7索を鳴いた状態で、5筒をツモる

7索を鳴いたため、タンヤオの役がなくなるため、あがれない

一方、門前で5筒をロンする

タンヤオが成立するため、あがれる

三麻は、萬子の2から8を抜きます

そのため三麻では、萬子、筒子、索子の同じ数字で順子を作る三色同順がありません

しかし三麻は、四麻では一般的に採用されない特殊な役が複数存在します

以下に三麻のみで採用される特殊な役をまとめました

三連刻:2翻

連続する3つの刻子で構成された役

鳴いても成立します

三風刻:2翻

東・南・西・北の風牌のうち3つを刻子で構成された役

ただし三風刻を採用する場合は、基本的に北を抜きドラとして使用しません

小車輪:6翻

混一色+七対子で構成された役

四連刻:役満

連続する4つの刻子で構成された役

鳴いても成立します

大車輪:役満

清一色+七対子で構成された役

萬子混一:役満

萬子+字牌で構成された役

流し役満:役満

流局時に自分の捨て牌が全て么九牌(1、9、字牌)だった場合に成立する役

四麻は、対子を7組集める役である七対子を作る時は、同じ牌を4枚使えません

しかし三麻では、七対子を作る時に同じ牌を4枚使うことができるルールを採用していることが多いです

今回は、三麻と四麻のルール9つの違いを紹介しました

なお今回紹介した三麻のルールは、一般的に採用されているルールです

そのため地域や雀荘のルールが、今回紹介した三人麻雀のルールとは異なることがあります

ですから初めての友達や雀荘で三麻を行う場合は、三麻のルールを事前に確認してください

▼ 手積み三人麻雀の始め方に困っている方は、こちらの記事もどうぞ!

三麻Lab | 運営者ウーピン君

三度の飯より「三麻」が大好きなウーピン君です

週末は三麻専門の雀荘もしくは、三麻仲間と麻雀を楽しんでいます

このサイトでは三麻初心者から中級者の方に、

三麻をより楽しんでもらえるような情報を配信しています

三麻と四麻のルールの違いがよくわからない…