と悩んでませんか?

麻雀は、『ゲームの準備』『役の種類』『点数計算』など覚えるべきルールが沢山あります

そのため初めて麻雀に挑戦する人は、麻雀の基本ルールを少し複雑に感じるかもしれません

しかし、ご安心ください!

この記事では、麻雀で遊ぶために絶対に覚える必要がある基本ルールだけに絞って説明します

ですからこの記事1本読めば、ネット麻雀もしくは友達の助けを多少借りながらリアル麻雀ができるようになります

ぜひみなさんも麻雀の基本ルールを覚えて、麻雀の世界に足を踏み入れてみましょう

麻雀とは、4人または3人で行う牌(パイ)を使った『点取りゲーム』です

麻雀って、牌を使って特定の形を作るパズルゲームじゃないの?

そう思った方は鋭いです

しかし牌を使って特定の形を作る行為は、あくまで点を取る条件でしかありません

麻雀の目的は、『ゲーム終了時に一番点数を獲得する』ことです

その証拠に麻雀中級者以上は、相手が特定の形を完成させることを阻止するために、自分の揃っている牌の形を崩すことがあります

ですからみなさんも、『麻雀 = 点取りゲーム』であると覚えましょう

なお今回は、四人麻雀を行う前提で基本ルールを説明します

ただし今回紹介する麻雀の基本ルールの大半は、三人麻雀でも使います

そのため三人麻雀を始めたい方も安心してこの記事を読み進めて下さい

▼ 三人麻雀と四人麻雀のルールの違いを知りたい方はこちらの記事をどうぞ

麻雀は、トランプカードと似た要素を持つ牌と持ち点を管理する役割を持つ点棒(テンボウ)を使って遊びます

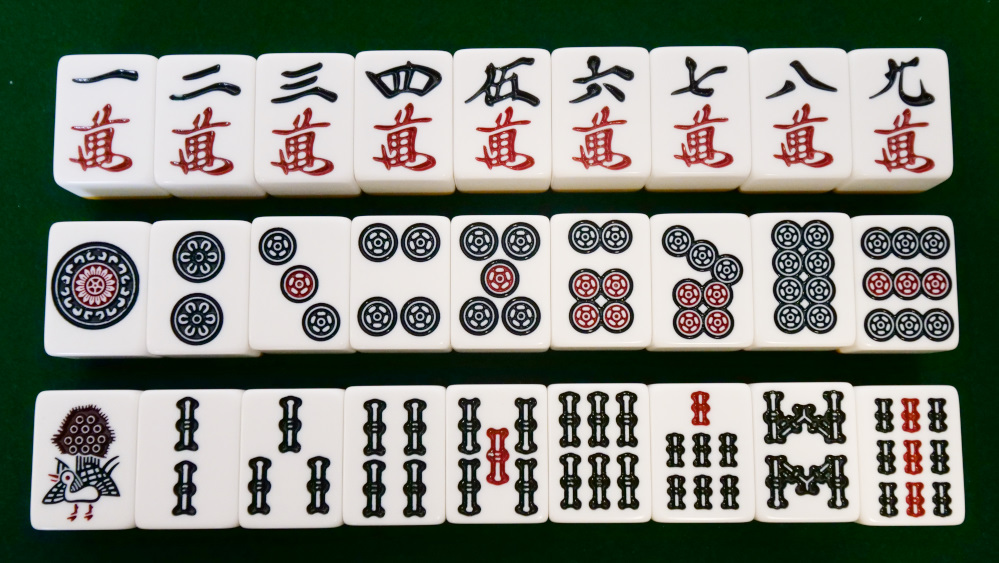

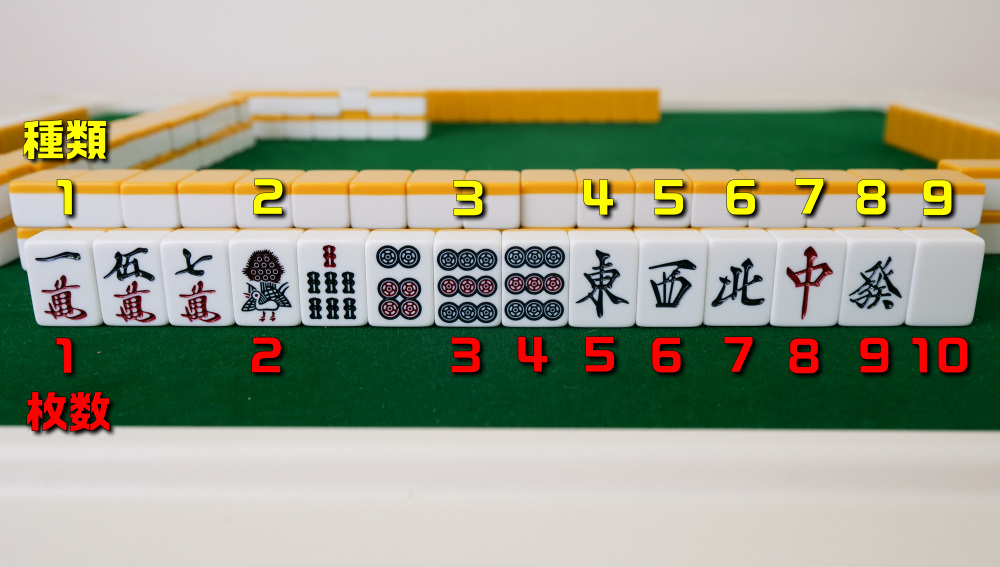

牌は、数字の牌である数牌(シューパイ)と漢字の牌である字牌(ジハイ)があります

数牌は、1から9までの数字が書かれた萬子(マンズ)、索子(ソーズ)、筒子(ピンズ)の36種類あります

字牌は、「東(トン)」「南(ナン)」「西(シャー)」「北(ペー)」「白(ハク)」「發(ハツ)」「中(チュン)」の7種類があります

そして全ての牌は4枚ずつあります

つまり全ての牌の枚数は、

数牌(108 = 36 × 4) + 字牌( 28 = 7 × 4) = 136枚になります

なお数牌の5には、点数アップの効果を持つ赤牌(アカハイ)と呼ばれる牌が存在します

そして赤牌をゲームで使う時は、赤牌を使う分だけ通常の5の牌を抜きます

点棒は、全自動卓は5種類、手積み卓は4種類あります

この点棒を、ゲーム開始前に4人全員に均等に配ります

なお一般的にゲーム開始前の持ち点は、25,000点(10,000点棒:1本、5,000点棒:2本、1,000点棒:4本、100点棒:10本)に設定することが多いです

そしてゲームが進行する中で点棒のやり取りを行い、ゲーム終了時に点数が一番多い人が勝ちとなります

和了とは、牌で特定の形を完成させ手牌を公開することです

豆知識

和了すると完成した牌の形に応じて点数を獲得します

なお一般的に和了のことを『アガリ』と読むことが多いです

そして和了するためには、2つの条件を満たす必要があります

和了の条件

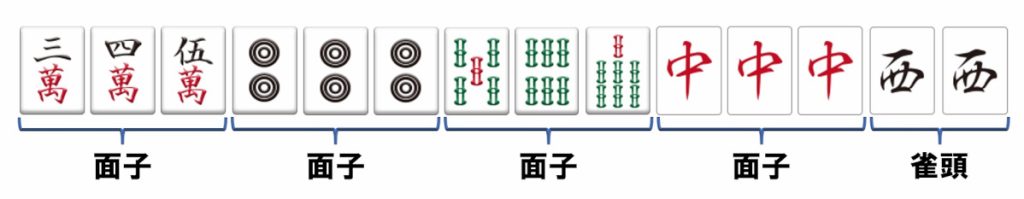

麻雀の和了の形は、基本的に4つの面子(メンツ)と、1つの雀頭(ジャントウ)の14枚の牌で構成されます

面子は、3枚1組もしくは4枚1組で構成される牌の組み合わせのことです

そして面子には、順子(シュンツ)、刻子(コーツ)、槓子(カンツ)の3種類があります

順子は、3枚の連続した数字の牌で作られる面子です

ただし9,1,2の牌の組み合わせや、違う種類の数牌で連続した数字を作っても順子とは認められません

刻子は、同じ数字や漢字を3枚揃える面子です

ただし違う種類の数牌で同じ数字を揃えても刻子とは認められません

槓子は、同じ数字や漢字を4枚揃える面子です

雀頭はアタマとも呼ばれ、同じ数字や漢字を2枚揃える組み合わせです

なお同じ数字や漢字を2枚揃える組み合わせを対子(トイツ)とも言います

なお先ほど麻雀の基本的な和了の形は、14枚の牌で構成されると説明しました

しかし槓子がある時は、槓子の数だけ、和了を構成する牌の数が増えます

例えば、和了の形は、槓子が1組あれば15枚、槓子が2組あれば16枚で構成されます

※ 上記の和了の形は、槓子が2組あるため16枚で構成される

ちなみに和了の形には、4面子と1雀頭で構成されない例外が2つあります

和了の形:例外

七対子は、同じ数字または漢字の牌2枚(対子)を7組集める役です

国士無双は、7種類の字牌と数牌の1、9を全て集めて、その中の1種類を雀頭として2枚集める役です

ですからみなさんは、和了の基本的な形に加えて、七対子と国士無双の形も覚えましょう

役とは、特定の条件を満たした牌の組み合わせのことです

例えば、下の手牌で他のプレイヤーが捨てた2萬で和了した時は、

和了の形が完成し、かつ1種類の数牌と字牌で構成する混一色(ホンイーソー)と言う役が付いているので和了できます

一方、下の手牌で他のプレイヤーが捨てた2萬で和了した時は、

和了の形は完成していますが、役が何もないので和了できません

このように麻雀で和了するためには、『和了の形を作る+役を一つ以上付ける』必要があります

初心者の方は役を付け忘れることがあるので注意してください

なお役には、比較的簡単に作れる役から、かなり稀にしかでない役もあります

そのため役の出現頻度に応じて点数(翻:ハン)が割り振られています

※ 断么九(タンヤオ)の出現頻度:高い → 点数:1翻

※ 清一色(チンイツ)の出現頻度:低い → 点数:6翻

ちなみに役の種類は、30種類以上あります

しかし初心者の方は、役の中でも出現頻度が高くて重要な役から覚えましょう

なお今回は麻雀で遊ぶ前に最低限覚えておきたい役をまとめておきました

麻雀初心者が最低限覚えておきたい役

初心者の内はとりあえずこれらの役を覚えて、残りの役がないか和了した時に友達に確認してもらいましょう

鳴くとは、相手が捨てた牌を使って面子を作る行為です

なお鳴きには、チー、ポン、カンの3種類があります

チーとは、相手が捨てた牌を使って順子を作る行為です

ただし上家に対してしかチーできません

豆知識

チーの手順

手順①:上家が捨てた牌を捨てた後、『チー』と発声して、鳴くために利用する自分の牌を公開する

手順②:公開した牌を自分の右端に置き、鳴いた相手の牌を横に倒した状態で公開した牌の左側に置く

手順③:手牌の中から不要な牌を河に捨てる

ポンとは、相手が捨てた牌を使って刻子を作る行為です

なおポンは、どのプレイヤーが捨てた牌でもできます

ポンの手順

手順①:誰かが牌を捨てた後、『ポン』と発声して、鳴くために利用する自分の牌を公開する

手順②:公開した牌を自分の右端に置き、鳴いた牌を鳴いた相手に応じて適切な位置に置く

手順③:手牌の中から不要な牌を河に捨てる

なお基本的に喰い替えは禁止されています

豆知識

喰い替え:例

例①:赤5萬をチー→5or8萬を捨てる 例②:東をポン→東を捨てる

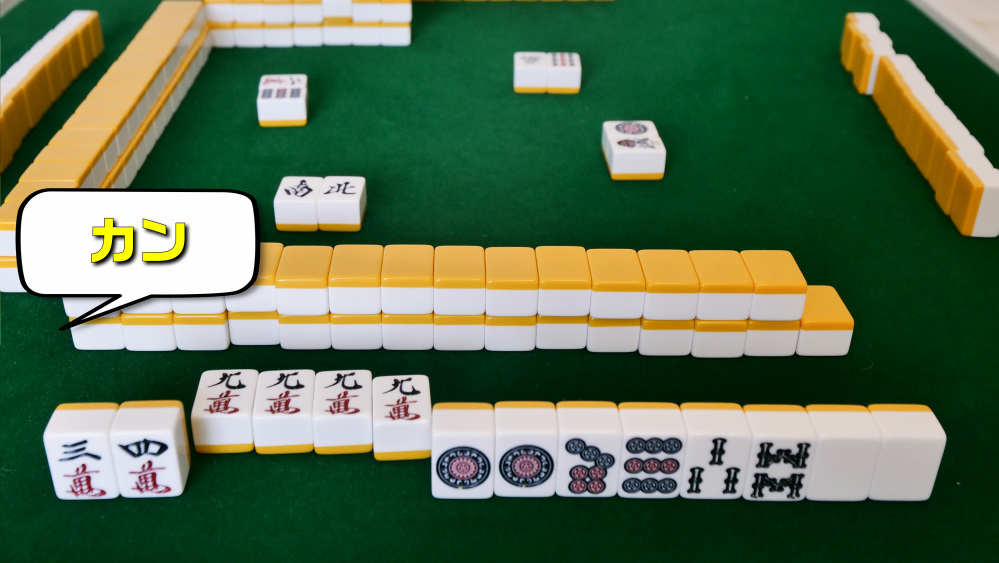

カンとは、自分または相手が捨てた牌を使って槓子を作る行為です

なおカンには、暗槓(アンカン)、大明槓(ダイミンカン)、小明槓(ショウミンカン)の3種類あります

カンの種類

暗槓の手順

手順①:自分の手番で牌を捨てる前に『カン』と発声して、鳴くために利用する自分の牌を公開する

手順②:公開した両端の牌を裏返し、自分の右端に置く

手順③:カンドラ(ドラ表示牌の左側の牌)を1つめくる

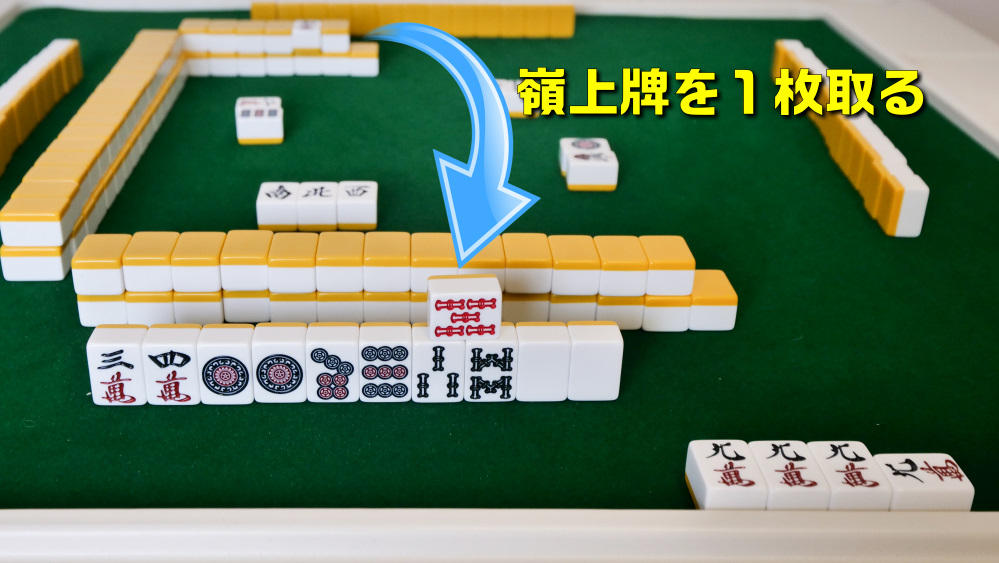

手順④:牌山から嶺上牌(リンシャンパイ)を1枚取る

手順⑤:和了していなければ牌を1枚捨てる

大明槓の手順

手順①:誰かが牌を捨てた後、『カン』と発声して、鳴くために利用する自分の牌を公開する

手順②:公開した牌を自分の右端に置き、鳴いた牌を鳴いた相手に応じて適切な位置に置く

手順③:嶺上牌の牌山から牌を1枚取る

手順④:和了していなければ牌を1枚捨てる

手順⑤:ドラ表示牌の左側の牌を1つめくる

小明槓の手順

手順①:自分の手番で牌を捨てる前に『カン』と発声して、カンする牌を横に倒した牌の上に置く

その後の手順は、大明槓の手順③~⑤と同じです

つまり暗槓は、嶺上牌から牌を引く前にドラ表示牌をめくり、明槓は、嶺上牌から牌を引き、捨てた後でドラ表示牌をめくります

また暗槓は自分の手牌だけで槓子を作っているので、リーチできますが、槓は他のプレイヤーが捨てた牌を使って槓子を作っているので、リーチできません

なお他のプレイヤーが小明槓した時の牌が自分のあがり牌だった時は、その牌で和了できます

そして小明槓した牌で和了した場合、槍槓(チャンカン)と言う1翻の役が付きます

テンパイとは、和了の形が完成する一歩手前の状態のことです

そしてテンパイは槓子がない限り、13枚の牌で構成されます

※上の手牌は

が揃うと和了する

なお和了牌は1種類だけとは限らず、種類が多ければ多いほど有利です

以下に代表的な待ちの形をまとめました

待ちの形

リャンメン待ちは、順子を組んでいる状態で、その両端の牌を待つ形です

待ち

リャンメン待ちの待ち牌は、2種 × 4枚 = 計8枚となります

ペンチャン待ちは、順子を組んでいる状態で、その両端の1枚のみを待つ形です

待ち

ペンチャン待ちの待ち牌は、1種 × 4枚 = 計4枚となります

カンチャン待ちは、順子を組んでいる状態で、中央の牌を待つ形です

待ち

カンチャン待ちの待ち牌は、1種 × 4枚 = 計4枚となります

チャンポン待ちは、刻子を組んでいる状態で、残りの1枚を待つ形です

待ち

チャンポン待ちの待ち牌は、2種 × 2枚 = 計4枚となります

ノベタン待ちとは、雀頭がない状態で、雀頭候補の牌が2枚以上ある待ちの形です

待ち

ノベタン待ちの待ち牌は、2種 × 3枚 = 計6枚となります

タンキ待ちとは、雀頭(対子)を組んでいる状態で、その1枚のみを待つ形です

待ち

タンキ待ちの待ち牌は、1種 × 3枚 = 計3枚となります

この他に三種類以上待ちがある多面待ちがあります。

待ち

しかしまずは今回紹介した基本的な待ちを一瞬で把握できるようになりましょう

リーチとは、自分に手番が回ってきた時に、テンパイの状態であれば実行できる1翻の役です

そしてリーチをすれば、リーチと言う役が付くため、どんな手牌でも和了できます

例えば何も役がない下の手牌でもリーチをすれば、

↓ 捨て牌

リーチが役として成立するため、他のプレイヤーが捨てた2萬で和了できます

リーチの手順

手順①:テンパイの状態で自分に手番が回ってきた時に、『リーチ』と発声する

手順②:自分が河に捨てる牌を横に倒して、1,000点棒を場に出す

なおリーチをして和了した時は、裏ドラを確認します

豆知識

さらにカンをしてドラ表示牌が増えている時は、カン裏ドラも確認します

豆知識

なおリーチにはいくつか注意点があります

リーチの注意点

そのためリーチをした時に、自分が危険な牌を引いたと思っても、自分のあがり牌でなければ必ず捨てなければいけません

テンパイから和了する方法は、ツモ、ロンの2種類あります

テンパイから和了する方法

なお和了する時は、『ツモ』または『ロン』と発声し、他のプレイヤーに自分の手牌を公開します

そしてあがり牌は他の牌と区別するために手牌の右端に置きましょう

麻雀の点数計算は、符と翻を基に行われます

点数計算の要素

ちなみに符の計算は、初心者の内は理解することが難しいです

そのため今回の記事では符に関する詳しい説明はしません

一方、翻の計算は、単に役を全て足すだけです

例えば、中、対々和、混一色であれば、1飜+2飜+2翻=5飜になります

そのため翻は、初心者の内から自分ができる範囲で計算しましょう

なお初心者の内は、符と翻を基にした点数計算は、友達に教えて貰いながら覚えましょう

ドラとは、1枚毎に1翻加算されるボーナス牌のことです

ただしドラは役ではないため、ドラ以外の役が1つ以上ないと和了できません

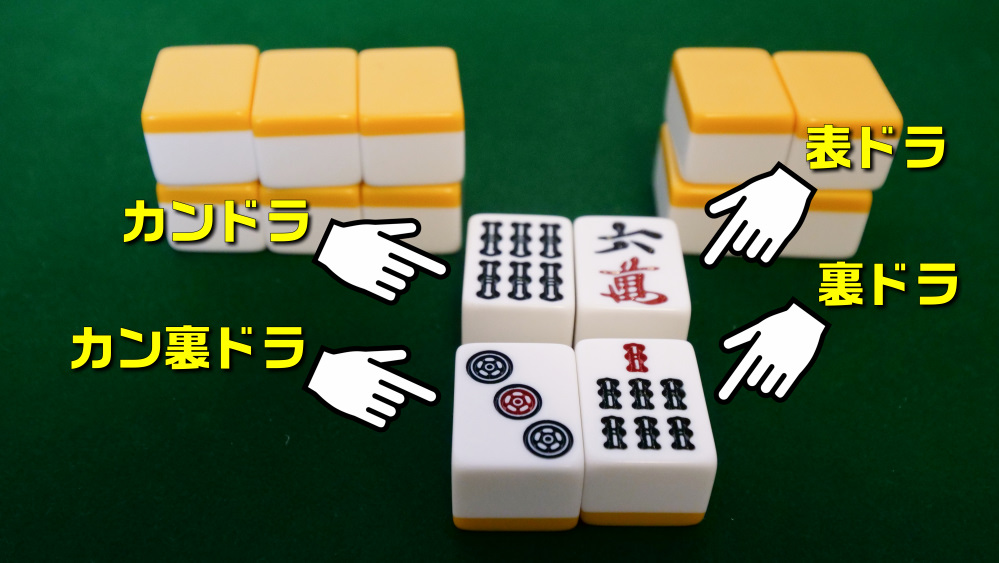

なお一番初めに確認できるドラは、開局時に表示される表ドラです

豆知識

上の写真では、ドラ表示牌が6萬であるため、ドラは7萬となります

なおドラ表示牌とドラの関係は以下の通りとなっています

ドラの確認方法

つまりドラ表示牌が3筒であればドラは4筒、ドラ表示牌が9萬であればドラは1萬となります

またドラ表示牌が西であればドラは北、ドラ表示牌が中であればドラは白となります

ちなみにドラの種類は、表ドラ以外に、裏ドラ、カンドラ、カン裏ドラ、赤牌があります

表ドラは、開局時に表示されるドラ表示牌の次の牌

裏ドラは、表ドラの下段にあるドラ表示牌の次の牌

カンドラは、カンした時に追加されるドラ表示牌の次の牌

カン裏ドラ:カンして追加されたドラ表示牌の下段にある牌の次の牌

赤牌は、赤く印刷された牌であり、一般的に5萬、5索、5筒が赤牌となります

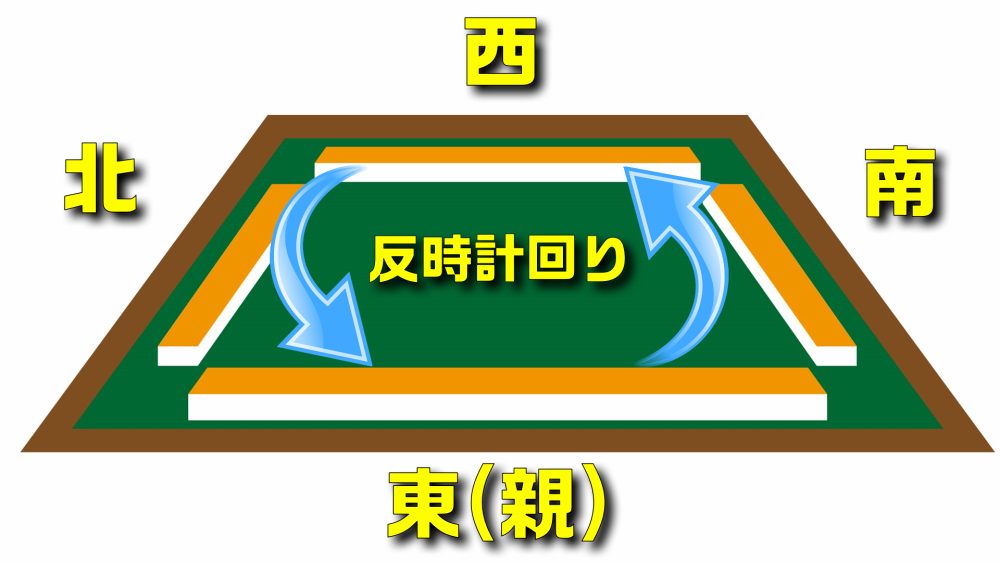

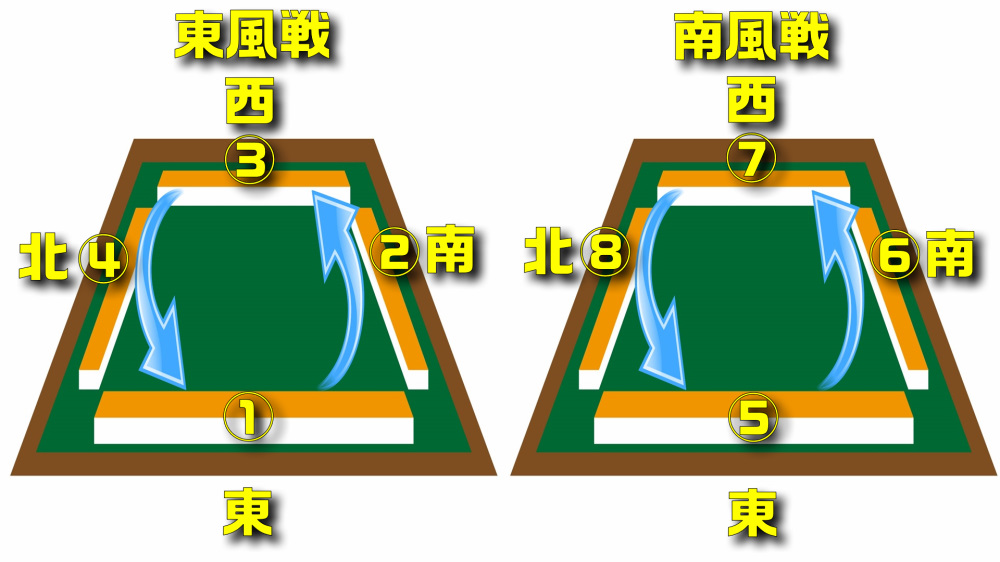

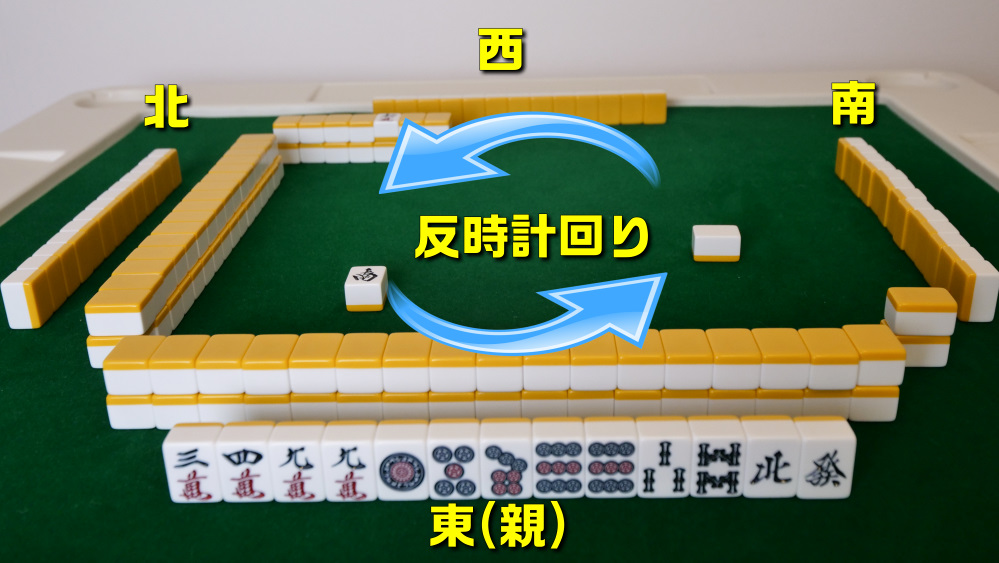

麻雀は、常に親1人と子3人に分かれてゲームが進行します

また親は、東家(トンチャ)とも呼ばれます

そして親から見て反時計回り(右回り)の順に南家(ナンチャ)、西家(シャーチャ)、北家(ペーチャ)に割り当てられます

なお親は、自分が和了した時に子の1.5倍点数を獲得できます

例えば満貫を和了した時は、子は8,000点、親は12,000点獲得します

更に親が和了した時は、親は移動せず次も親を担当します

しかし親は、子がツモで和了した時に子の2倍点数を払う必要があります

例えば子が満貫をツモあがりした時は、親は4,000点、各子は2,000点ずつ支払います

つまり親は、たくさん点数を獲得できるメリットと点数をより多く失うデメリットがあります

フリテンとは、ロンあがりできないテンパイのことです

ちなみにフリテンには、3つの種類があります

フリテンの種類

例えば下の捨て牌と手牌の状態では、

↓ 捨て牌

待ち

捨て牌に

があります

そのため

でロンあがりできません

更に

でロンあがりもできません

つまり自分があがり牌を自分の河に捨てた場合は、別の牌でもロンあがりできません

例えば下の手牌でリーチをした時に、

他のプレイヤーが捨てた

を見逃すと

でロンあがりできません

例えば、下の手牌でリーチなしのテンパイ時に、

他のプレイヤーが捨てた

を見逃すと、

次の自分の手番が回ってくるまでロンあがりできません

なおこのフリテンは、自分の手番が回ってきた後は解消されます

ちなみに全てのフリテンは、ツモあがりすることはできます

更にフリテンになっても、基本的にリーチを掛けることはできます

流局とは、誰も和了せずに1局が終了することです

豆知識

流局は、牌山に最後まで残す14枚(王牌:ワンパイ)以外の牌が全てなくなると発生します

流局の流れ

手順①:テンパイしているプレイヤーは、手牌を公開する

手順②:テンパイしている人に応じて点棒のやり取りを行います

点棒のやり取り

手順③:次局の親が100点棒を場に出します

なお場に出した100点棒のことを『積み棒』と呼びます

そして積み棒1本につき和了した時の点数に300点を加算します

なお流局は、王牌の14枚以外の牌がなくなる前に別の条件で発生することがあります

そして王牌が残っている時に流局することを途中流局と呼びます

なお途中流局には5つの種類があります

点棒のやり取り

九種九牌とは、親はゲーム開始時、子は配牌山から初めて牌を引いた時点で、手牌に数牌の1、9そして字牌が9種類以上あるときに手牌を公開することで成立する流局です

ただし子は、自分の一回目の手番が来る前に誰かが鳴いた場合は、九種九牌を実行できません

四風子連打とは、一巡目に全員が同じ種類の風牌(東、南、西、北)を捨てた時に成立する流局です

ただし一巡目に誰かが鳴いた場合は、四風子連打は成立しません

四開槓とは、複数のプレイヤーが、カンを合計4回を実行した時に成立する流局です

ただし1人で4回カンした時は流局せず、それ以降誰もカンできません

なお四人目がカンをして牌を捨てた時点で流局するケースもあります

四家立直とは、全員がリーチした時に成立する流局です

なお四家立直は、四人目が立直をしてリーチした時の牌を誰もロンしなかった時に流局します

三家和とは、プレイヤーが捨てた牌を三人が同時にロンした時に成立する流局です

なお途中流局した時は、基本的に点棒のやり取りは行われません

そして次の局の親は移動せず、親が積み棒を1本場に出します

麻雀は、通常1人あたり親が2回巡る半荘(ハンチャン)と呼ばれるゲームの単位で行われます

そして半荘は前半4回の東風戦と後半4回の南風戦に分かれます。

まとめると麻雀は、東1局から開始して南4局の終了をもって1試合とします。

1局の流れ

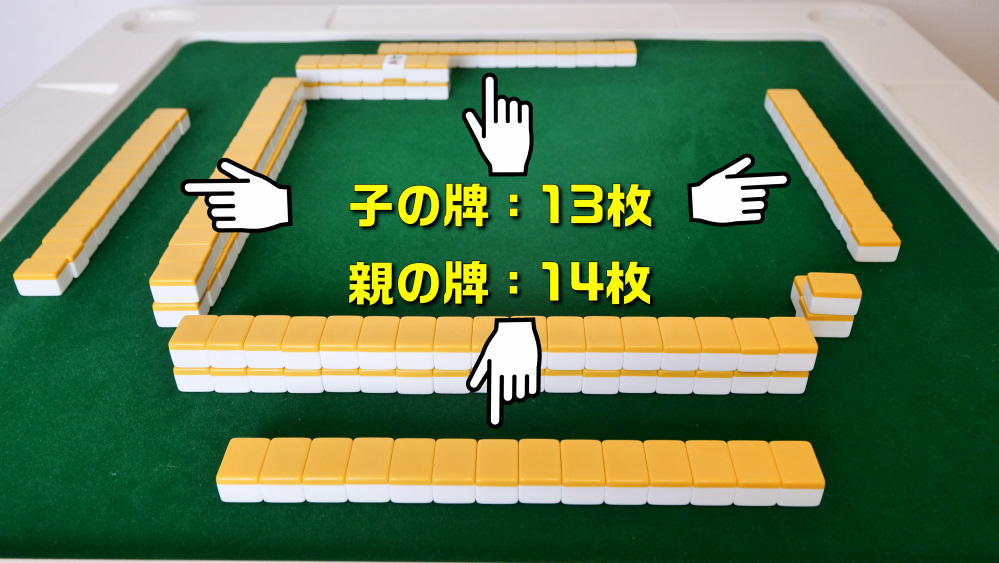

手順①:牌を親は14枚、子は13枚取る

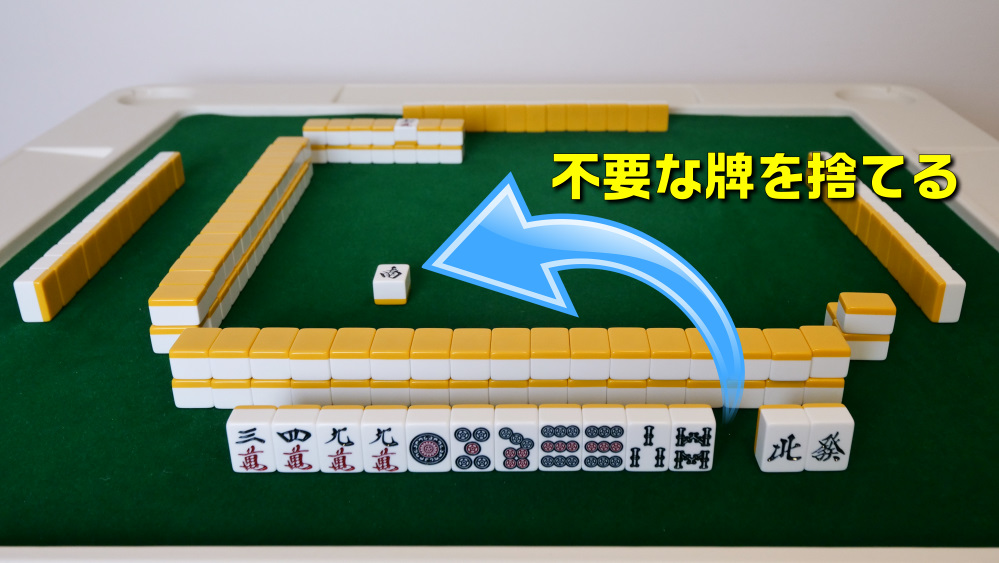

手順②:親が14枚の中で不要な牌を河に捨てる

手順③:南→西→北(反時計回り)の順番で牌山から牌を1枚取って、不要な牌を1枚河に捨てる

なお捨てた牌を誰かが鳴いた時は、鳴いた人が不要な牌を捨てた後で、鳴いた人の下家が牌山から牌を取る

豆知識

手順④:誰かが和了もしくは流局及び途中流局した時に、1局が終了する

手順⑤:1局が終了した状況に応じて点数のやり取りを行う

手順⑥:局が終了した状況に応じて次の局の親を決定する

次局の親決め

半荘は最短で東1局から南4局の計8局行います

そして南4局終了時に最も点数を多く獲得しているプレイヤーが勝利します

ここまで読んでくれてありがとうございました

今回は麻雀の基本ルールを世界一わかりやすく解説しました

なお今回紹介した麻雀の基本ルールは、地域や麻雀アプリによって若干異なる場合があります

もし麻雀の基本ルールがわからなくなったら、友達に相談するもしくは麻雀アプリの説明を確認してください

ちなみに麻雀の基本ルールを一通り覚えたら、まずは麻雀アプリで遊ぶことをおすすめします

麻雀アプリは、『ゲームの準備』、『点数計算』などを自動的に機械がやってくれるので、麻雀に集中して取り組むことができます

また『リーチ』、『鳴きのタイミング』、『テンパイしたときの待ち』と言ったリアル麻雀をやるときに初心者がつまずきやすいポイントをサポートしてくれます

そのため麻雀の基本ルールを一通り覚えたら、友達とリアル麻雀で遊ぶ前にネット麻雀で遊んでみましょう!

▼おすすめの三麻アプリが知りたい方はこちらの記事をどうぞ

三麻Lab | 運営者ウーピン君

三度の飯より「三麻」が大好きなウーピン君です

週末は三麻専門の雀荘もしくは、三麻仲間と麻雀を楽しんでいます

このサイトでは三麻初心者から中級者の方に、

三麻をより楽しんでもらえるような情報を配信しています

麻雀で遊んでみたいけど、ルールが複雑でよくわからない…